《流水無情》

寫上祝福話語的心型便條在校園中飛揚,有些人被紙條貼滿全身、有些人的座位抽屜塞滿禮物盒。

情人節的氣息正悄悄在歷經過告白與送禮後發酵,年輕的男女相約在某個校園一角,這裡放學後基本沒人會經過,很適合兩人單獨相談。

「阿火,有什麼事嗎?」被約出來的少女問。

然而她對面的人面帶慍色,顯然並不是為了告白那檔事,札拉特拿出一盒明顯已經拆封過的手工巧克力,收禮人不是他,而是他弟班因,那傢伙的個性就是對誰都好,好到容易吸引些怪東西。

至於為什麼會在札拉特手上?因為他是唯一猜到這盒被加了頭髮跟血塊的「巧克力」,很可能出自誰之手,現下就是確認的場面,而那人也不打自招。

「怎麼會在你那?」米利沒有否認,甚至困惑得很真誠,反倒讓札拉特的怒火攀升。

「這裡面被下了情降,別以為沒人發現。」他決定開門見山。

「什麼?!你不是說那個很危險?」對面的人貌似不承認這項指控,「我明明只加了普通的巧克力內餡跟杏仁果!還是從網路上找的做法,那個網站叫……叫什麼來著?好像是一支影片教我的……?」說著一邊沒由來吃起頭髮。

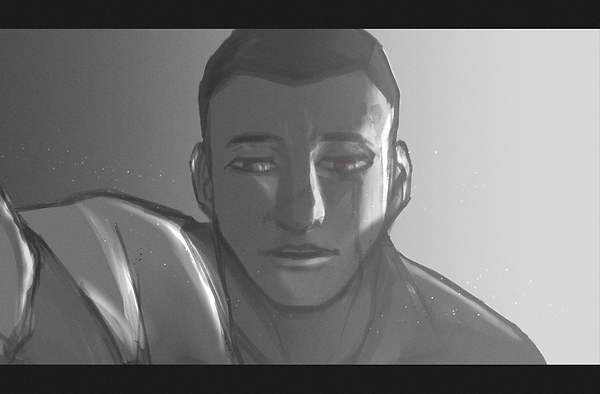

到這裡札拉特心中從不解逐漸轉為不妙,一個沒注意他居然在狂冒冷汗,而且周圍的飛蛾數量與之俱增,本以為是因黃昏而亮起的路燈吸引,怒火讓他一時大意了。

假設米利自己也沒意識到這之中的怪異,還提到有人告訴她,那麼——

「你發現了?」

「米利」咬頭髮的動作沒停下,靈動的雙眼失焦,嘴角勾起,神情不再是平時的樣貌。

札拉特用盡全力壓抑顫抖,也許遺失童年在屋頂那段記憶,可是身體卻替他記住了恐懼。

「當年沒能殺死那孩子又帶不走你,好可惜。」

那東西用米利的聲音惋惜地向他懷念從前,即使本人寧可不願再想起來。

「我們再來玩一次鬼抓人!」

札拉特已經先一步逃離,「米利」的歌聲絶耳不停:「阿火、阿火,飛蛾撲火,飛蛾有幾隻?有幾隻?有幾隻?有幾隻?」扭曲的像跳針收音機,縱使如何賣力的跑,她的聲音就是沒有拉開距離的樣子,有時在後方、有時在上方,甚至懸掛在耳邊迴盪。

被追趕的少年打死都不敢轉頭看,他也不敢往人多的地方跑,那很有可能引發更大的騷動。分神思考逃生路線時,少女的聲音在跑一段距離後不再充斥四周,正覺得奇怪,猛然他聽見不遠處的教室傳來撞擊聲以及摔破玻璃的聲響——不知不覺跑到美術教室附近了。

擔心米利的身體出事,他按耐住害怕跑往美術教室——班因當年救他也是這種心情嗎?被鬼吸引而來的飛蟲們堆疊前行的道路。

米利的身影沒在教室內,札拉特先前完成跟沒完成的畫作全部被丟得七零八落,有些還被利器劃破,課桌椅跟畫架更是東倒西歪堆疊,走進去小心的四處查看,同時聞到一股刺鼻的味道——是他平常拿來畫油畫使用的不乾性油,按照這個刺鼻程度大概所有的份量都被倒出來了。

在反應過來之前,有人將火源悄悄引進,火舌很快順著易燃物爬滿周遭,方才躲起來的「米利」四肢爬行現身,用不尋常的力氣單手將著火的木桌甩到他面前阻擋逃生,那支手呈現不自然凹折,可當事人像沒感覺一樣無視,四周火勢更甚。

「我們,都希望你消失。」還稱得上完好的手拿出預備已久的工業型美工刀高速逼近,用不科學的力氣將他壓制在地,臉上僵硬的笑容始終沒有消失,殺意附著在那把刀片上渴望著劃開他的身軀。

困在火海間被奪去生路的少年,害怕死亡之前更多是不明白,只能在光火映照間瞪著那張熟悉且扭曲的輪廓。

她落下一刀,身下的人死命掙扎而沒有刺中要害,反倒插進左胸接近肩膀的部位,離心臟就差那麼一點距離,札拉特發出短促的痛呼,鮮血染紅白色的制服,接著刀身拔出來打算再一刺一刀。

「因為你真的很礙眼……欸啊……啊啊……呃……!」接著對方突然像故障的機械,斷續發出意義不明的聲響,雙眼翻白佈滿血絲且渾身顫抖;如果要札拉特形容,完全就是「中邪」的典型跡象。

舉向少年的刀子停下,隱約聽見少女咬牙切齒的聲音。

「……閉、嘴。」即使只有一瞬間,札拉特很確信那應該是米利。

下一秒大量的鮮血飛濺,札拉特的所在距離使得臉上、身上也波及到不少,那是他第一次見識到人類劃開動脈原來能噴出這麼多鮮血。

米利緊握那把美工刀不願從自己的喉頭拔開,接著應聲倒下,身體沒有停止發抖,還因此出現失禁現象。

重獲自由的札拉特趕緊上前,掏出祖母預防萬一給他配戴的佛珠,那是用戴環者的骨頭打磨製成,趁對方無法動彈套在手上緊貼在她的頭頂。

「โอม มณี ปัทเม หุม」六字真言自少年口中吐出。

大概是因為喉頭被切開動到聲帶,倒下的那人只能發出細小的尖叫聲,眼神轉為清明看著札拉特,他知道鬼已不在,可是米利的身體大抵也萬事休矣。

只見她像魚一般嘴部不斷開合,試圖擠出什麼話語,少年見狀湊耳傾聽——

「……對不起、對不起。」

米利用盡力氣只為了向札拉特道歉,不管是第一次戲弄他,還是關於其他所有事。

妳要去哪裡?

樹蔭底下坐著。

他跟著米利的腳步來到早年那棵大榕樹下,女孩成為他手心中那隻逐漸死去的麻雀。

其實她在接過麻雀的那刻就該開口,可是死要面子拉不下臉,微小的惡意用童年無知輕易帶過,無數次的自我麻痺放任它像雪球越滾越大,遲來的道歉拖了將近十年,早就不奢求被原諒。

阿火、阿火,飛蛾撲火。

他們都是飛蛾,尋著有光的方向走,同樣渴望被光芒照耀,只是女孩起了私心,想獨佔那份溫暖,因為每個夜晚獨自閉上雙眼後實在太過寂寞。

直至最後一刻才明白,眼前的人跟自己不一樣,他是造就光的燃料。

而她,差點一手毀掉最摯愛的陽光。

兩人在火光中對望,淚水從米利的臉上滑落,札拉特伸手替她擦去。

「沒事。」他對著女孩輕聲說。

燃燒引發的濃煙觸動警報器,灑水裝置從上而下淋在他們身上,米利脖子上的鮮血混雜在流水中,他知道不能隨意移動傷患,更不能輕易拔掉那把刀。

火警探測器在學生幾乎離去的校園迴盪,還留在校園的人員動身前往源頭,眾人不同調的腳步聲四起。

班因萬分後悔不該讓札拉特獨自前往,當時對方告訴他有事要跟米利單獨談就該覺察到怪異,他真的一度以為老哥的春天近了、愛情的火花來了,但眼前這火葬場可不是他所期待的。

當班因跟著老師趕到場,現場一片狼籍,只有一男一女在那,除了被大火肆虐過後的焦黑,他們四周皆是觸目驚心的大量血跡,其中還清醒的少年望向來人,渾身沾滿鮮血,看上去都是出自倒在那生死未卜的少女跟肩膀上的傷口。

札拉特跟不遠處的班因對到眼,那張帶有異色瞳的臉龐濕淋淋,分不清是哭過還是滅火後的水,可是這個人不會輕易掉眼淚。

「阿火!」

班因正想跑過去查看兄弟的狀況卻被老師攔下,「他受傷了!」一反親和的形象大吼出聲,不顧什麼尊師重道,班因激動地想推開阻擋。

老師抓住班因的肩膀,面帶凝重告訴面前準備衝過去的少年:「還不能過去,你哥哥有可能是……!」雖然話沒說完,可是班因馬上意識到,按照目前的樣子來推斷——札拉特怎麼看都更像現行犯。

「不可能,他不是。」他馬上打斷老師的話。

班因不確定札拉特經歷些什麼,在記憶中對方再怎麼討厭人群也不會加害任何人。他只願意相信這一切是鬼的所作所為,而札拉特才是受害者,該死的孤立條約卻讓他們只能保持緘默。

「老師。」那個被暫時掛上嫌疑頭銜的少年發話,在場所有人屏氣凝神看著他。

「……救她。」那句求救像被壓垮的最後一根稻草,說完便昏了過去。