《為情所困》

放學後的走廊安靜到掉根針都聽得一清二楚,還沒鎖門的美術教室裡坐著一名少年,在堆滿畫作與美術用具的包圍下作畫,依稀能從畫布上瞧見飛蛾的輪廓,不僅是畫上,就連少年四周也停駐數隻不同品種的飛蛾,但他看上去對這異象無動於衷,貌似習以為常。

今天班因有事不會過來,在借用時間到點之前大概只有札拉特一人待在這。

有人朝他走近,腳步聲很輕、像女性的步伐,小心翼翼的不敢驚擾他,最後來人停下,抬頭一瞧是熟識的少女站在那。

札拉特還記得對方叫米利,因為他們有稱得上兒時玩伴的過往,即使開頭並不愉快。

「阿火,我聽說你們家有在幫人辦事。」

「妳想做什麼?」他問。

「我……有個喜歡的對象,需要幫助。」女孩說出口有些猶豫,還能聽出不好意思。

「那得問我祖母,可以幫妳弄個助桃花之類的。」顯然他對此並不特別上心。

「我需要比那個更進階的。」

扎拉特停下作畫,那雙異色瞳終於從畫上離開,跟發話的人對視,就像當年他們在榕樹下那短暫的對看,只是小男孩長成少年、小女孩成為少女。

「不行。」

精簡的拒絕打斷米利的念想,通常時候這種事他不多管,會直接轉交給祖母處理,但這次對象不同,況且他大概知道米利想對誰下「情降」,因為有不少跡象都很明顯,順便腹誹那個誰根本中央空調,沒事吸引一堆爛桃花,真想乾脆叫祖母全部砍一砍。

情降,顧名思義就是與愛情有關的降頭術,只要拿到目標一根頭髮、抑或是一片指甲,哪怕是任何身體媒介,施術者便能操控目標讓他愛上自己或是指定對象。

一個沒拿捏好輕則引發情感破裂,更嚴重的情況兩方將遭受不可逆的傷害,因為這東西某種程度上是靠「小鬼」運作,原理札拉特不太清楚,可是祖母不輕易接受這種委託,何況是個十幾歲少女的戀情。

「但我聽說會用這些的降頭師都會在自己愛人身上使用,控制得宜應該沒什麼危險性?」

米利顯然做過功課,因為網路上有人將這些當買賣交易在做,但她不信任那些人,因而找上札拉特。

關於這個問題兄弟倆小時候有去問過祖母,然後被回笑說不要亂講話,轉而問媽媽卻只得到對方美麗又神秘的笑容,食指放在朱唇前作噤聲貌,從此沒有下文。自此他們默默覺得這個家的女人一笑就有鬼。

那都不是重點,他拍掉沒意義的童年回憶。

「不愧是前段班,腦迴路比大多數人要來的厲害。」否決掉這個可能性,開始收拾畫具,冷淡且堅決自己的立場,同時嘲諷對方的愚昧。

「你根本就不明白,因為你們本來就是兄弟,不用做任何努力就能輕易得到關注!」顯然被激到,語氣轉為衝動,大概是意識到自己把心儀對象透露出來,米利趕緊打住不說話,即使她極力隱藏,札拉特也早就猜出大半。

他停下收拾的動作,走到米利面前,因身高差異而居高臨下看著曾經的幼稚園同學,對方被札拉特的氣勢震懾到不敢動彈,她不在的這幾年,一個沒注意變得只能抬頭仰望他們了。

異色瞳少年表情和語氣依舊平靜,卻不難察覺怒意:「腦筋居然敢動到情降上,妳才是不明白那東西弄不好會死人,為了私情拖他下水的妳又算什麼?」

語速平穩,說出口的一字一句鏗鏘有力,像一道道強而有力的投石,丟進甕中水使其滿溢,滿到少女眼眶承載不住的淚液相爭落下。

「哈哈哈……對不起,我大概瘋了,但我們都清楚他只把我當朋友,也只會是朋友。」

本來以為她一定能夠扮演好朋友的角色,可是那張笑容的溫暖融化掉偽裝,以為這份戀情跟那隻死去的麻雀一樣埋葬,偏偏成為深埋在泥土底下名為真心的養分,藏也藏不住,加上那人同理的淚水灌溉,還被陽光照得破土而出。

米利又哭又笑,險些被這為情所困的無法自拔逗樂,為什麼一遇上這倆兄弟她就變得這麼愛哭?

而那抹笑容在札拉特眼裡比哭還難看。

求愛不得進而走火入魔的故事不是沒聽過,甚至親眼見過好幾次,都是求助無門最終找上他們的祖母儂格拉幫忙解決,有些還能得救,而更多時候,恐怕連神佛都幫不了。

札拉特永遠記得祖母在幾年前的某個午後,叫上他們兄弟倆一起幫忙曬藥草,當時她剛處理完一樁委託,聽說當事人下降的過程出差錯遭逢反噬,最後人是沒死,卻也生不如死。

「有時不是不幫,還得看他們想不想得救。」

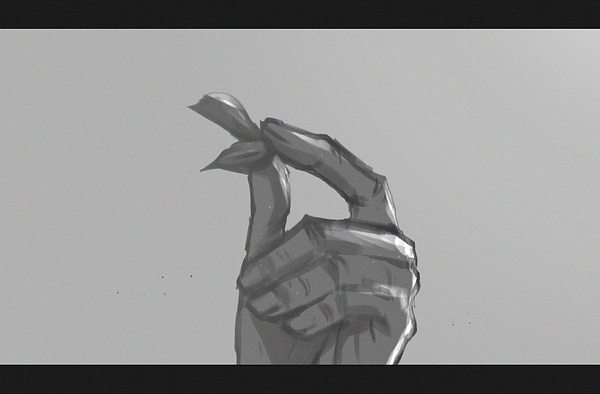

充滿皺紋的雙手俐落鋪開藥草讓它們平均曝曬,年長降頭師的旁觀者清,混雜在草葉摩擦的沙沙聲之中,那絲清明是幫助羽化的蠶絲,編織出保護網,包覆薩利枯家的後生晚輩,燃燒的皇蛾是他們生生不息的傳承。

「阿!火!你要回家了沒?」

一道充滿活力的聲音衝進美術教室,打破尷尬的沉默——那個常被說跟他一點也不像的異卵雙生兄弟倒是很會挑登場時機,不知是故意還是巧合。

「米利?妳在哭嗎?」班因今天因為小考考太差被課後輔導拖住沒能跟平常一樣過來,注意到除了札拉特還有另一名熟悉的同學在場,此時教室裡微妙的空氣論他再怎麼沒眼色也隱約察覺到不對勁,「呃,我打擾到你們了?」他以為不小心變成阻礙兄弟春天的千古罪人,殊不知全然會錯意。

「沒事啦,阿火剛剛講了笑話,我被戳到笑點,不小心笑到哭出來。」米利勉強漾開笑容看向札拉特,算是暗示對方不要提及剛才的事,「很晚了,我也差不多要回去了,掰掰!」說完就快速跑向門口離開現場。

看得出班因本想攔住對方問要不要一起走,不過米利跑太快來不及攔,下一秒表情轉為狐疑,對於札拉特會講笑話這件事打個問號。

「所以,你講了什麼笑話讓她笑成那樣?」他弟笑得一臉欠揍,語氣曖昧地問。

「聰明人才聽得懂,但你是白痴。」札拉特終於收拾好東西,頭也不回直接走人。

「到底?!」班因跟上腳步,顯然受夠這些腦筋好的人老是喜歡打啞謎。